这场覆盖北美、欧洲等多个站点的促销活动,自3月25日启动以来,由于消费端反应相对冷淡以及流量分配的不均衡,被部分卖家戏谑地称为“春季大猝”。

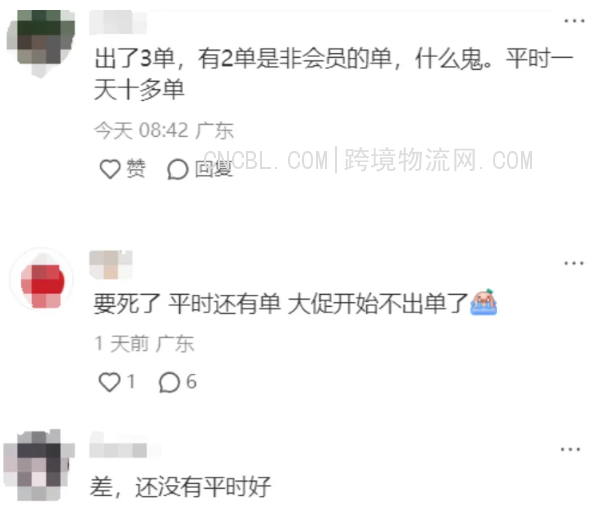

在卖家反馈方面,市场呈现出“冰火两重天”的态势。刚需品类,如家电、母婴用品等,依然保持着强劲的销售势头,部分卖家的订单量同比激增高达300%。然而,服装、家居等非刚需品类则表现疲软,超过60%的参与卖家反映销量“不及平日”,甚至出现了零订单的现象。有卖家无奈调侃道:“广告费用烧了,50美元的报名费也交了,但利润却变得更加微薄。”

外部环境也给亚马逊平台带来了不小的压力。中美关税战的升级(中国商品关税提高至20%)、美国物价的高位运行,导致消费者信心指数连续四个月下滑,3月更是跌至92.9,创下了12年来的新低。非刚需品类的支出受到明显抑制,复活节商品的销量也同比下滑。

此外,美国民间组织发起的抵制大型零售商行动(如3月28日的第二轮“经济大断电”),虽然未造成大规模的销售下滑,但加剧了消费者的情绪波动,进一步分散了平台的流量。

在平台内部,亚马逊也面临着诸多挑战。近年来促销节点的密集使得集中爆发力减弱,流量入口从首页Banner分散至专题页、频道页,用户路径变得更加随机化,转化的确定性也随之下降。部分卖家指出,促销标签的隐蔽性使得曝光效果受到显著影响,需要点入详情页才能识别。

亚马逊要求卖家提前备货并优先采用空运方式,但关税政策的不确定性增加了库存积压的风险。同时,平台优惠券新政限制了促销的创建,使得中小卖家的运营成本攀升,进一步挤压了利润空间。

尽管春季大促的表现不尽如人意,但卖家们依然对年度重头戏Prime会员日寄予厚望。数据显示,2024年Prime Day全球第三方卖家售出了超过2亿件商品,而2025年的活动时间可能会延长,这将进一步加剧价格竞争。同时,有10%的亚马逊卖家计划扩展至Temu、TikTok Shop等新兴平台,以分散风险。

2025年春季大促暴露了跨境电商行业的深层矛盾:平台流量红利消退、外部环境波动以及低价策略边际效应的递减。因此,卖家需要从“追逐促销节点”转向“构建长效运营能力”,通过差异化选品、碳合规认证以及多渠道布局等策略,在不确定性中寻找新的增长点。正如业内人士所言:“大促不再是一锤定音的爆发,而是日常转化能力的试金石。”